"Convoquer l'invisible comme puissante source d'imaginaires"

Rencontre avec Venedig Meer au sujet de leur nouvelle création "L'invisible n'est pas inexistant"

Avec cette nouvelle création, Florence Minder continue son exploration du réel et convoque l’invisible comme puissante source d’imaginaires. Décloisonnant l’art, elle met la technique au service de la poésie. Ainsi, la gravité devient lumière et les sons prennent forme dans cette fable pleine d’humour sur la transmission de possibles. Une interview menée par Sophie Thomine.

"Nous désirons contribuer à garder ouverte et multiple l’expérience du vivant."

Vous codirigez à trois la compagnie Venedig Meer. Quels modes de production développez-vous ensemble ?

En codirection, nous opérons avec un système à autorité distribuée visant à notre épanouissement individuel et collectif. Nous développons chacun·e nos champs de compétences et responsabilités (jeu, direction d’acteur·ices, écriture, mise en scène, gestion administrative et financière, coordination, dramaturgie...) et les mettons au service des projets et recherches qui nous animent.

Nous essayons de développer des modes de production qui s’adaptent à la fois aux réalités des projets que nous menons, mais surtout aux êtres humains qui les font. C’est une gageure car le milieu culturel et la société capitaliste en général génèrent énormément de violences. Nous tentons de nous assurer du mieux que nous le pouvons que les discours portés en scène ne divergent pas de nos pratiques de production ; la recherche d’une certaine cohérence de la scène au bureau.

L’invisible n’est pas inexistant est votre sixième spectacle ; existe-t-il un fil rouge entre toutes les créations de votre répertoire ?

Depuis sa création, la compagnie centre son activité sur les fictions, l’autofiction et les filtres du réel. L’écriture générée par Florence Minder mêle un regard nourri et documenté sur notre société avec une approche à la fois drôle et tragique qui se veut accessible au plus grand nombre. Nous travaillons presque toujours avec plusieurs langues au plateau.

La direction d’acteur·ices réalisée par Julien Jaillot livre un jeu très « en santé » qui a pour but de célébrer les spécificités de chaque interprète et de faire résonner la langue dans son sens et sa théâtralité.

Le fil rouge c’est désirer un théâtre comme lieu de rencontre charnel profondément ancré dans le présent de la représentation, mais aussi croire aux pouvoirs de la fiction et à sa nécessité dans une société sujette à l’appropriation des corps et des récits par les idéologies dominantes. Nous désirons contribuer à garder ouverte et multiple l’expérience du vivant.

"Nous vivons dans une société où la visibilité est un enjeu politique et presque une obligation au niveau citoyen et intime."

Vous défendez un mode de production plus écologique et avez notamment mesuré le bilan carbone de votre précédent spectacle Faire quelque chose. (C’est le faire, non ?). Qu’en est-il ressorti ?

Nous défendons un imaginaire de la durabilité plus qu’une pratique zéro carbone que nous n’avons à ce jour pas les moyens de développer. Quand nous avons fait le bilan carbone du précédent spectacle, la première question résidait dans les outils de mesure à utiliser : consommation électrique (répétitions + représentations), matériaux, trajets des équipes, valorisation des compétences sectorielles et territoriales, adaptabilité du décor en tournée, sources d’achats, mutualisations, bien-être au travail, valorisation du territoire etc.

Parler d’écologie c’est parler de précarité et de rapport de pouvoir. Chaque démarche doit se lire à l’aune des ressources qu’elle a pour se développer. On peut par exemple avoir les moyens d’utiliser des matériaux moins polluants mais avoir une démarche artistique ou de production qui violente l’écosystème humain dans lequel elle s’ancre. À l’inverse, on peut acheter des composants en ligne mais développer et visibiliser des compétences locales et rendre un territoire plus résilient.

Il faut évaluer comment chaque acteur·ice culturel·le peut faire sa part du travail. On ne peut pas demander à des artistes précaires de répondre aux mêmes critères que les artistes, institutions et administrations qui ont des gros moyens. Il y a une responsabilité proportionnelle.

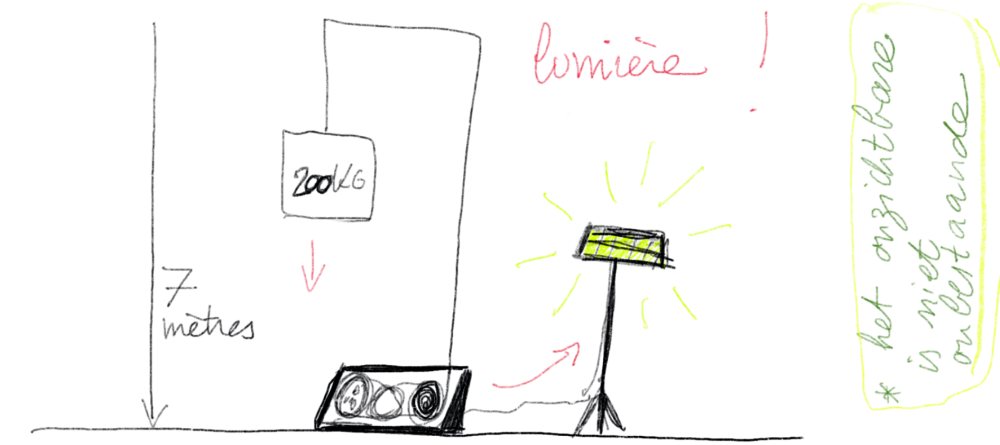

Les génératrices à gravité de L’invisible n’est pas inexistant ne vont pas équiper tous les théâtres à l’avenir mais elles font partie d’un processus de remise en question de nos pratiques et contribuent à l’imaginaire de la durabilité. La production intersectorielle que ces génératrices ont exigée peut déjà en soi faire l’objet d’une transmission de la part de Manon Faure à des productions qui voudraient se lancer. L’écologie n’est pas qu’une affaire de chiffres mais bien de réévaluation de nos priorités et de la hiérarchie de nos perceptions.

À l’échelle d’une (sur)consommation quotidienne, nos génératrices ne produisent pas beaucoup d’électricité. Mais si on crée à partir d’elles alors ce sont nos perceptions qui bougent. C’est ça qui nous intéresse artistiquement et humainement.

L’invisible n’est pas inexistant est un spectacle anticapitaliste, écologiste, féministe qui dénonce l’abondance et la surconsommation d’énergie. Ce spectacle est-il votre réponse au monde dans lequel nous vivons ?

Nous ne sommes pas à l’aise avec la notion de « réponse ». Personne n’est vraiment venu nous poser la question ! Plus qu’une série de réponses, notre travail tend depuis toujours à proposer des questions, à enclencher les réflexions, les échanges et à ouvrir les imaginaires pour penser notre société et son futur différemment. Si la technique est très présente sur ce projet, c’est aussi un objet sensible qui tente modestement d’apporter une perspective imaginaire à des réflexions en cours :

• Qu’est-ce qui fait ressource pour le futur ?

• Y a-t-il des ressources invisibles qui œuvrent pour nous ?

• Quels liens avons-nous besoin de tisser au quotidien pour assurer un futur à la prochaine génération ?

• Quels rôles jouent les adultes pour des enfants qui ne sont pas les « leurs » ?

En termes d’esthétique le dispositif de rencontre reste frontal, c’est entre autres une question de sécurité sur ce premier essai. Toutefois les lampes à gravité offrent une perception alternative et rare du temps et de l’énergie.

L’une des inspirations de votre spectacle est la philosophe belge Isabelle Stengers. Elle soutient notamment l’idée que tous nos actes doivent être dirigés par l’envie de construire un meilleur futur pour les générations qui nous suivent. Votre spectacle est-il une proposition de ce futur ?

Il l’est au sens où nous montrons des personnages qui se construisent un espace de solidarité. Mais la pièce n’est pas une utopie du futur. Ce que vivent nos personnages, des gens le vivent déjà depuis longtemps sur cette planète. Nous visibilisons par exemple l’amitié comme ressource du futur ou une relation d’adulte à enfant qui n’est pas parentale. Nous parlons aussi de la mort sur un mode qui n’est pas tragique ni univoque mais concret et où l’humour tient sa place. Nous le faisons à partir de nos expériences de vie et de ce que nous observons autour de nous. Nous disons juste « ça existe » malgré les discours dominants.

"À l’instar de la gravité, nous pensons qu’il y a des ressources invisibles pour nos yeux d’aujourd’hui qui seront évidentes pour nos yeux de demain."

Quelles sont les caractéristiques des trois personnages - Moira, Eva et Rinus ? Pourquoi parlent-iels des langues différentes ?

À première vue, nos personnages ne sont pas en bonne position ! Rinus est atteint d’une maladie dont il ne guérira pas. Eva tente de survivre mentalement et économiquement dans un univers normatif. Moïra est une enfant de 7 ans qui doit grandir dans un monde qui s’autodétruit. Mais pourtant ces trois-là ont réussi à se construire un espace de vie joyeux. Car iels sont assez lucides pour savoir que leur situation n’a rien d’exceptionnel sur cette terre : on vit, on survit, on meurt. Mais il y a la manière et la leur est... incandescente !

À propos de la langue : Lode Thiery qui interprète Rinus est un acteur flamand bruxellois, bilingue. Florence Minder a grandi en Suisse d’une mère qui ne lui a pas parlé sa langue, le suisse allemand, parce que c’était mal vu de parler un dialecte en terre francophone. Elle garde de cette expérience fondamentale un besoin de laisser les langues et les accents vivre. Toutes ses pièces incluent les langues originales des interprètes qui désirent les parler et sont traduites en surtitres pour le public. Par ailleurs chaque langue, chaque accent véhicule ses poétiques, ce serait très triste de s’en priver.

L’invisible n’est pas inexistant est-il une ode à l’imaginaire, à nos savoirs, à tout ce que l’on ne voit pas mais crée de la pensée et du beau autour de nous ?

Nous vivons dans une société où la visibilité est un enjeu politique et presque une obligation au niveau citoyen et intime. Il est aussi devenu très difficile d’exister sans visibilité dans le monde professionnel. La visibilité est ambigüe, elle vient avec ses exigences et c’est aussi un privilège des dominant·es, qui en maintiennent les codes et remplissent ses critères de validation.

À l’instar de la gravité, nous pensons qu’il y a des ressources invisibles pour nos yeux d’aujourd’hui qui seront évidentes pour nos yeux de demain. Ca nécessite de prendre des risques, d’ouvrir nos imaginaires à des explorations qui peuvent sembler parfois absurdes, se défaire de la notion de réussite immédiate, oser faire confiance à l’inconnu, même si cela suscite de la peur.

Pensez-vous que l’imagination est essentielle aujourd’hui ?

On sait que c’est sur le terrain de l’imaginaire que les grandes batailles du présent et du futur se jouent. Les grandes puissances militaires et de la tech investissent tout dans les intelligences artificielles. Pour l’instant, elles savent qu’elles ne peuvent pas enfermer les populations entières dans des cachots. Pour les dominer, elles doivent les enfermer autrement. Et c’est ce à quoi nous assistons depuis des années : les armes de destruction massives de l’imaginaire que sont, entre autres, les économies de l’attention ou la censure par le gavage.

Ce que les mouvements collectifs d’émancipation ont mis en lumière c’est d’abord que la divergence se paie très cher mais aussi que la récupération est immédiate : pink-black-greenwashing etc· Nous devons inventer des dispositifs de rencontre qui cassent cette récupération et protègent nos capacités imaginatives et neuronales au sens physique du terme.

Pour cette création, vous avez développé avec des ingénieurs une lampe à gravité qui éclaire certaines scènes. Que représente selon vous la lumière générée par cette force universelle à laquelle nous sommes tous·tes soumis·es ?

Elle représente quelque chose de fascinant. La sensation et la matérialisation d’une masse d’énergie qui nous dépassera toujours. Nous avons développé une sorte d’esthétique de l’étincelle : c’est peu de lumière mais à la fois ce peu de lumière existe. À l’échelle universelle nous ne sommes rien et pourtant ... nous sommes là.

Les événements de la vie nous rappellent pourtant magnifiquement et durement à cette tension entre vie et mort, entre micro et macro. Nous essayons d’esquisser le fait que c’est dans la transmission, qu’elle soit filiale ou non, que l’essentiel peut-être se dégage. Comment comprendre ce que nous faisons là ? Quand le poids de notre génératrice à gravité arrive au sol la lumière s’éteint. C’est très émouvant car c’est fini. Le temps donné est arrivé à son terme. Nous sommes né·es. Nous allons mourir. Notre temps est limité. C’est peut-être pour dialoguer avec cette précarité que nous avons créé ce dispositif à gravité.